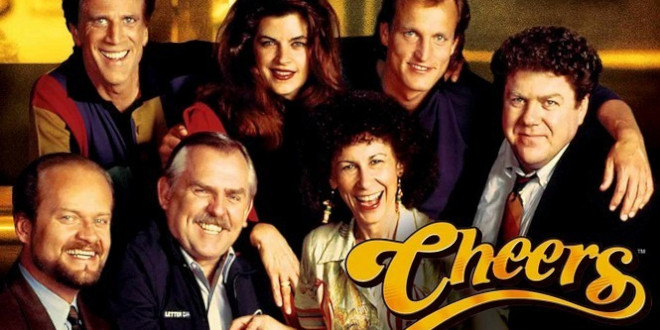

Wenn irgendwie mal wieder alles auf einmal zusammenkommt, wenn man sich von der Welt überfordert fühlt, wenn man einmal eine Pause von all den Sorgen des Lebens machen möchte, und man etwas sucht, wobei man sich wohlfühlt und wodurch man sich verstanden fühlt, dann schaut man am besten eine Sitcom aus den 80er Jahren. Es wurde für mich einfach mal Zeit für einen Besuch im “Cheers”, jedenfalls im Rahmen der gleichnamigen US-amerikanischen TV-Serie, deren elf Staffeln von 1982 bis 1993 produziert wurden. Wer sich über einen solch ausgedehnten Zeitraum quasi Abend für Abend in der auserwählten Stammkneipe zum obligatorischen Feierabendbierchen blicken lässt, muss nicht nur mit einem Angriff auf die Lachmuskeln rechnen, sondern vermutlich auch mit irreversiblen Leberschäden.

Das “Cheers” ist eine kleine Bar in Boston, in der man Gleichgesinnte trifft, die genau dieselben Probleme haben, wo zumindest in der Theorie jeder deinen Namen kennt und wo man sich auf deinen Besuch jederzeit freut. Ob es einen solchen Ort tatsächlich gibt, sei mal dahingestellt, denn nach meinem bescheidenen Empfinden sind Kneipen oft überraschend anonyme Orte, wo sich jeder um seinen eigenen Scheiß kümmert und sich keiner um den anderen schert. Das Cheers wird geführt von dem ehemaligen Baseball-Profi Sam Malone, gespielt von Ted Danson, der immer von einer Schar seiner Mitarbeiter und Stammkunden umringt ist. Diese philosophieren mit ihm täglich zwischen Ladenöffnungszeit und Zapfenstreich über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens: Bier und Frauen.

Neben der soziopathischen Bedienung Carla und dem schwer verpeilten Barkeeper Coach, rundet nach der Pilotfolge noch die zweite Bedienung Diane das Bar-Ensemble ab. Auf der Seite der Stammgäste sind anfänglich der notorisch faule, meist arbeitslose Bierenthusiast Norm Peterson, sowie der pflichtversessene, stolze Briefträger Cliff Clavin, der mit über 30 Jahren noch bei seiner Mutter lebt. Die staffelübergreifende Handlung der Serie ist so mager wie simpel: Die junge Akademikerin Diane Chambers wird im Cheers von ihrem Partner sitzengelassen, mit dem sie soeben noch in einen gemeinsamen romantischen Urlaub aufbrechen wollte. Der Barbesitzer, Ex-Sportler und Frauenheld Sam Malone bietet ihr vorübergehend eine Stelle als Bedienung in seiner Bar an, da die Jobsuche für Diane nicht besonders erfolgreich verläuft.

Im Verlauf mehrerer Staffeln entwickelt sich die absehbare On/Off-Beziehung zwischen Sam und Diane, die mindestens genauso gut zusammenpassen wie deren peinliches Katz-Und-Maus-Spiel romantisch ist. Diane ist in einer Beziehung grundsätzlich auf die Suche nach der großen Liebe aus, während Sam sich mit großartigem Beischlaf begnügt und ansonsten keinerlei Verpflichtungen haben möchte. Dieses unlösbare Beziehungsproblem treibt Diane direkt in die Arme des Psychiaters Frasier Crane, bekannt aus dem späteren Spin-Off “Frasier”, den sie sogar beinahe heiratet, bevor sie ihn dann doch wirkungsvoll vor dem Traualtar stehenlässt. Es passt dann auch irgendwie ins Bild, dass wenig später Diane und Sam sich mitten bei ihrer eigenen Trauung voneinander trennen und dieses Thema endlich zu den Akten legen.

Die zweite Hälfte der Serie wird dominiert von den neu engagierten Schauspielern Kirstie Alley und Woody Harrelson, als deren Charaktere Rebecca und Woody, die von da an zum Personal gehören und das Treiben gehörig aufmischen. Woody ersetzt hierbei den verstorbenen Coach quasi vollständig, während Rebecca nun Dianes Platz als Objekt der Begierde von Sam einnimmt. Wie sich das für eine Karrierefrau gehört, lässt diese Sam eiskalt abblitzen, was seinen Ehrgeiz leider nur noch mehr anstachelt und so betrachtet er es nunmehr als eine Art Sport, sich an Rebecca bei jeder Gelegenheit ranzuschmeißen. Um diese Haupthandlung herum drehen sich die kleinen Geschichten der anderen Charaktere, über deren Lebenssituationen und Marotten man so einiges erfährt, so z.B. Carla, die sich als alleinerziehende Mutter um ihre unzähligen, schwer erziehbaren Kinder zuhause kümmern muss, während Norm sich genüsslich ein Bier nach dem anderen reinschüttet und Kalauer über seine Off-Screen-Ehefrau Vera erzählt.

Die Serie schwankt permanent zwischen einem angenehmen, bissigen Stammtisch-Humor mit sehr vielen witzigen Dialogen, die aber schon nach kurzer Zeit immer vorhersehbarer werden, den Frauengeschichten von Sam Malone mit seinen vielen Groupies, und natürlich den unfassbar schiefen Beziehungskisten zwischen den Hauptfiguren, die teilweise kaum zu ertragen sind. In der Gesamtheit kann ich wenigstens sagen, dass mir die Serie ganz gut gefallen hat, aber leider eben längst nicht alle Aspekte davon, und man muss diese nicht unbedingt gesehen haben. Ich würde sie jedenfalls nicht bedenkenlos empfehlen. Beim Schreiben der Zusammenfassung ist mir zudem schmerzlich aufgefallen, wie schwer es mir fällt, den eigentlichen Kern herauszuarbeiten. Umso mehr erleichtert mich die Tatsache, dass ich mit diesem Artikel den Deckel auf das Glas schrauben, und die Segel zur nächsten Serie setzen darf.

Im Frühjahr 2004 war ich gerade noch mit der Vorbereitung auf mein Abi beschäftigt, als ich in einer müßigen Stunde durch Zufall auf VOX eine einzelne Folge der US-amerikanischen TV-Serie “Gilmore Girls” sah. Eigentlich nicht einem meiner bevorzugten Genres entsprechend, machte mich diese Serie und ihre eigenartigen und doch charmanten Charaktere überraschenderweise sofort neugierig. Ich sah mir die meisten Episoden in den folgenden Monaten in chronologischer Reihenfolge an und wurde damals ganz unerwartet so etwas wie ein Fan der Gilmore Girls, was mir teilweise auch einigen Spott von bestimmten Individuen einbrachte. Die Serie lief insgesamt über sieben Staffeln und 153 Folgen zwischen 2000 und 2007. Im Jahr 2016 entstand durch Netflix eine vierteilige Miniserie, die die Ereignisse der ein wenig unversöhnlich endenden Serie zumindest halbwegs abschließen sollte.

Im Frühjahr 2004 war ich gerade noch mit der Vorbereitung auf mein Abi beschäftigt, als ich in einer müßigen Stunde durch Zufall auf VOX eine einzelne Folge der US-amerikanischen TV-Serie “Gilmore Girls” sah. Eigentlich nicht einem meiner bevorzugten Genres entsprechend, machte mich diese Serie und ihre eigenartigen und doch charmanten Charaktere überraschenderweise sofort neugierig. Ich sah mir die meisten Episoden in den folgenden Monaten in chronologischer Reihenfolge an und wurde damals ganz unerwartet so etwas wie ein Fan der Gilmore Girls, was mir teilweise auch einigen Spott von bestimmten Individuen einbrachte. Die Serie lief insgesamt über sieben Staffeln und 153 Folgen zwischen 2000 und 2007. Im Jahr 2016 entstand durch Netflix eine vierteilige Miniserie, die die Ereignisse der ein wenig unversöhnlich endenden Serie zumindest halbwegs abschließen sollte. Die Serie lebt hauptsächlich von den starken, ungewohnt schnell gesprochenen Dialogen, insbesondere zwischen Lorelai und Rory, die ausdrücklich nicht allein Mutter und Tochter, sondern vor allem beste Freundinnen sind, was sich in ihrer perfekt eingespielten, kooperativen Lebensweise äußert. Sie haben ihre Alltagsrituale, ihre Insiderwitze und ihre ganz speziellen Spleens, die für Außenstehende selten nachzuvollziehen sind. Im Leben der Gilmore Girls ist alles in Bewegung, auch in Bezug auf ihre vielen romantischen Beziehungen, die im Verlauf der sieben Staffeln aufgezeigt werden. Konflikte lassen selbstverständlich auch nicht lange auf sich warten, so wechseln sich Comedy und Drama in schöner Regelmäßigkeit ab, was die Serie für den Zuschauer zu einer emotionalen Achterbahn werden lässt. Doch die Probleme, die man in dieser kleinen, relativ heilen Welt hat, bleiben weitestgehend auf Stars Hollow begrenzt, ein größeres Übel sucht man vergebens. Alles behält bis zum Ende seinen Kleinstadtcharme.

Die Serie lebt hauptsächlich von den starken, ungewohnt schnell gesprochenen Dialogen, insbesondere zwischen Lorelai und Rory, die ausdrücklich nicht allein Mutter und Tochter, sondern vor allem beste Freundinnen sind, was sich in ihrer perfekt eingespielten, kooperativen Lebensweise äußert. Sie haben ihre Alltagsrituale, ihre Insiderwitze und ihre ganz speziellen Spleens, die für Außenstehende selten nachzuvollziehen sind. Im Leben der Gilmore Girls ist alles in Bewegung, auch in Bezug auf ihre vielen romantischen Beziehungen, die im Verlauf der sieben Staffeln aufgezeigt werden. Konflikte lassen selbstverständlich auch nicht lange auf sich warten, so wechseln sich Comedy und Drama in schöner Regelmäßigkeit ab, was die Serie für den Zuschauer zu einer emotionalen Achterbahn werden lässt. Doch die Probleme, die man in dieser kleinen, relativ heilen Welt hat, bleiben weitestgehend auf Stars Hollow begrenzt, ein größeres Übel sucht man vergebens. Alles behält bis zum Ende seinen Kleinstadtcharme.